既報の通り、AMDは1月12日(米国太平洋時間)に新型APU(GPU統合CPU)「Ryzen 5000 Series Mobile Processors」(開発コード名:Cezanne)を発表した。

この記事では、1月14日に行われた報道関係者向け説明会の内容を基に、Ryzen 5000 Series Mobile Processors(以下「モバイル向けRyzen 5000」)の特徴を説明する。

一部を除きCPUアーキテクチャは「Zen 3」に

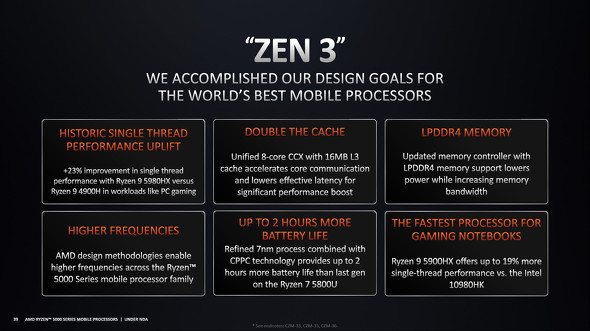

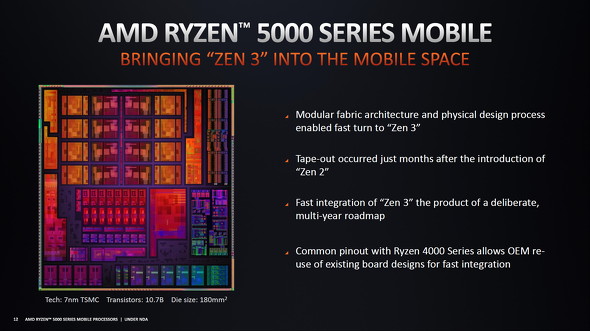

モバイル向けRyzen 5000の特徴の1つが、一部のモデルを除いてCPUアーキテクチャを「Zen 3」に移行したことだ。Zen 3アーキテクチャは、先代の「Ryzen 4000 Series Mobile Processors(Ryzen 4000)」で用いられた「Zen 2」と同じく7nmプロセスで作られているが、構造を改善することでパフォーマンスの向上を図っている。

CCXの構造変更

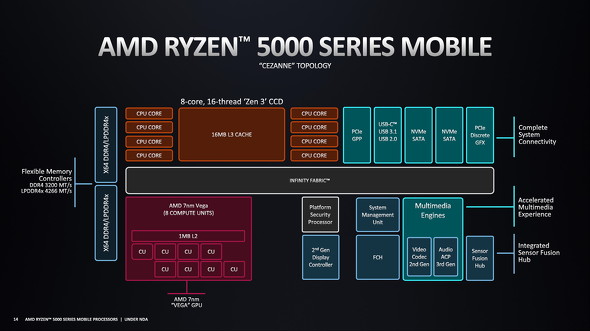

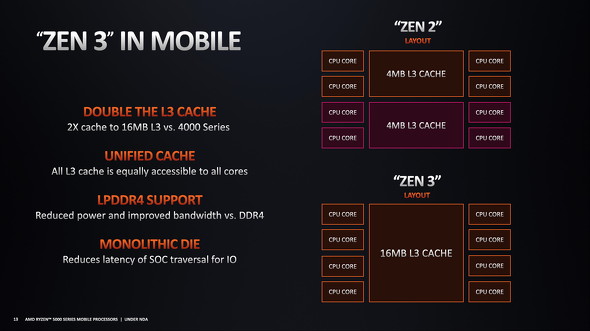

モバイル向けのZen 2アーキテクチャでは、1基のCCX(※)に最大4基のCPUコアと4MBのL3キャッシュを統合している。8コアCPUの場合、2基のCCXに合計で8MBのL3キャッシュを搭載することになるが、あるCCXに属するCPUコアは、他方のCCXにあるL3キャッシュに直接アクセスできないため、L3キャッシュがボトルネックになってパフォーマンスが低下する恐れがあった。

(※)CCX(Core Complex):CPUコアとCPUキャッシュを統合したモジュール

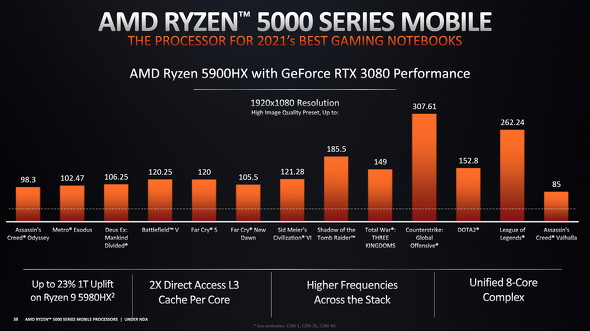

それに対し、モバイル向けのZen 3アーキテクチャでは、CCXの構造を最大8基のCPUで16MBのL3キャッシュを共有するように改めた。キャッシュ容量の倍増に加え、8基のCPUコアが同じL3キャッシュにアクセスできるようになったことで、パフォーマンスの改善につながっている。

メモリコントローラーの改善

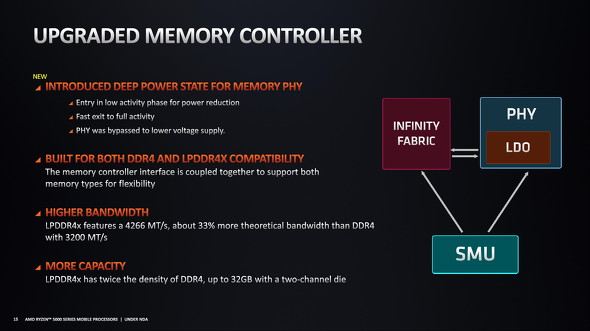

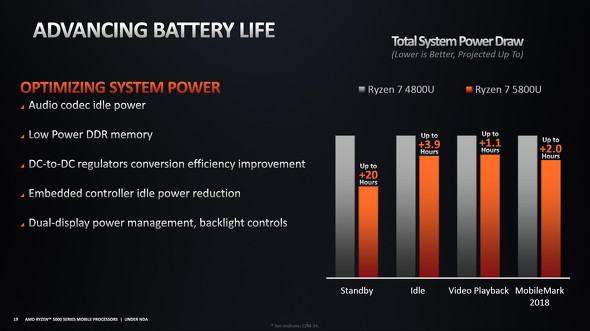

モバイル向けRyzen 5000のメモリコントローラーは、メモリチップに対する省電力機能も強化している。メインメモリへのアクセスが少ない場合、メモリチップを省電力モードに移行させることでバッテリーの消費を抑制できる。

なお、メインメモリはDDR4規格(DDR4-3200/PC4-25600)とLPDDR4X規格(LPDDR4X-4266)の両方をサポートすることは変わりない。

CPUクロックの切り替えの高速化

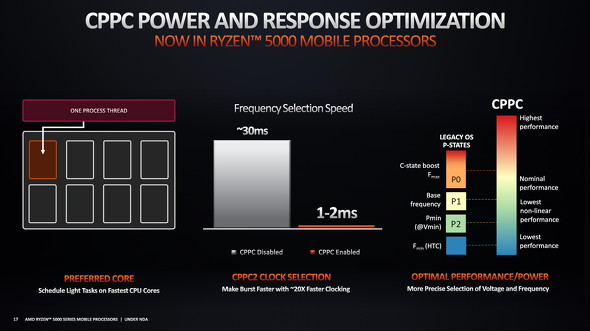

従来のモバイル向けRyzenは「バッテリー駆動時のパフォーマンスが悪い」とされてきた。この点は、AMDの競合であるIntelが機会のある度に指摘してきたことでもある。

その改善策として、モバイル向けRyzen 5000では「CPPC(Collaborative Processor Performance Controls)」と呼ばれるCPUクロック(周波数)の調整機能をサポートした。これにより、UEFI(ファームウェア)とOSが対応していれば、CPUクロックの切り替えが最大で20倍高速に行えるようになる。

コア単位での省電力管理に対応

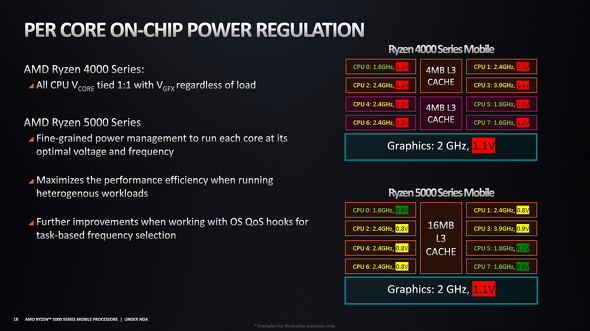

モバイル向けRyzen 5000では、コア単位で電圧とクロックを調整できるようになった。これにより電力効率が改善し、消費電力を削減できている。

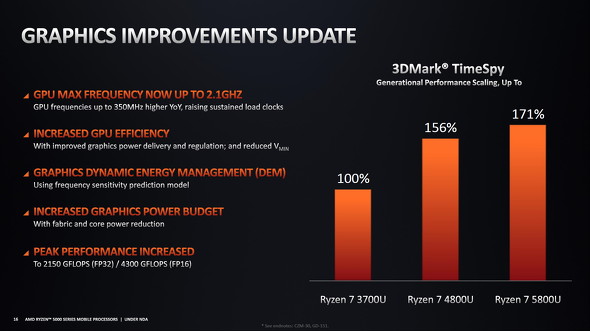

GPUアーキテクチャは7nmの「Vega」のままだが性能は向上

CES 2021の基調講演で発表されたモバイル向けRyzen 5000だが、Ryzen 4000の発表時と同様にGPU部分については全く触れられなかった。

今回の説明会ではGPUアーキテクチャに関するスライドは用意されていなかったが、APUの構造概略図から、GPUはRyzen 4000と同じく7nmプロセス化されたGCN(Graphics Core Next)アーキテクチャであることが判明した。CU(演算ユニット)は最大8基、GPU用のL2キャッシュは最大1MBを備えることや、ディスプレイ出力回りの仕様もRyzen 4000と同様だ。

ただし、このGPU部分にも改善が施されている。最大稼働クロックは1.75GHzから2.1GHzに引き上げられ、供給を受けられる最大電力量も増加した。電力量の増加は、CPUコアとInfinity Fabric(I/Oダイ)の消費電力を削減した分から賄っているようだ。

結果として、わずかではあるものの、Ryzen 4000からGPUパフォーマンスは向上している。ピーク時のFP32演算性能は1.79TFLOPSから2.15TFLOPS(8CU構成時)と、Ryzen 4000比で最大約1.2倍となっている。

全体の消費電力を最適化 Ryzen 4000搭載PCの設計を流用OK

オーディオコーデックやエンベデッドコントローラーのアイドル時における消費電力の削減、電圧レギュレーターの効率改善なども合わせて行うことで、モバイル向けRyzen 5000は、Ryzen 4000を搭載するシステムよりもバッテリー駆動時間が改善するという。

モバイル向けRyzen 5000を搭載するノートPCは、今後150モデル(AMD調べ)登場することが決まっているという。これは、同プロセッサがRyzen 4000とピン互換性を有していることに起因する。Ryzen 4000用のマザーボードの多くを流用できるのだ。

Intelプロセッサとの性能比較

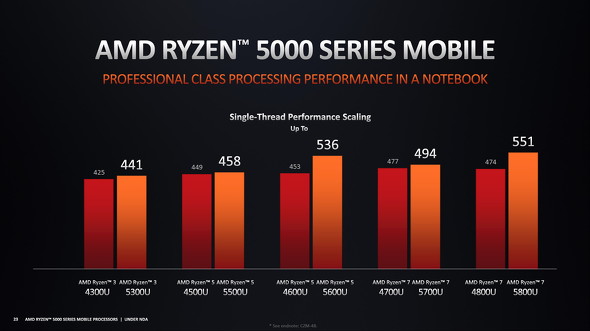

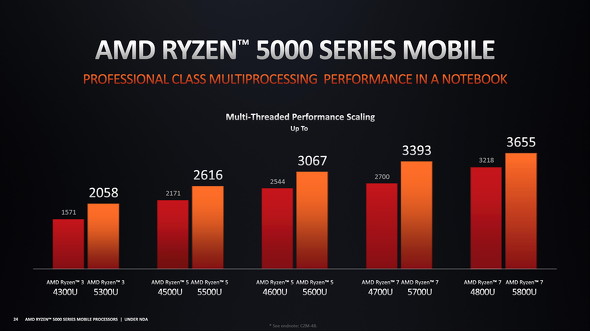

Zen 3アーキテクチャといえば、シングルコア/スレッド性能が改善したことが特徴だ。モバイル向けRyzen 5000でも、Zen 3アーキテクチャを採用したモデルはシングルスレッド性能が大きく向上した。Zen 2アーキテクチャのままのモデルでも、本当に少しではあるがシングルスレッド性能は改善している。

ここで気になるのが、競合のIntel製のモバイルCPUとの性能の差だ。

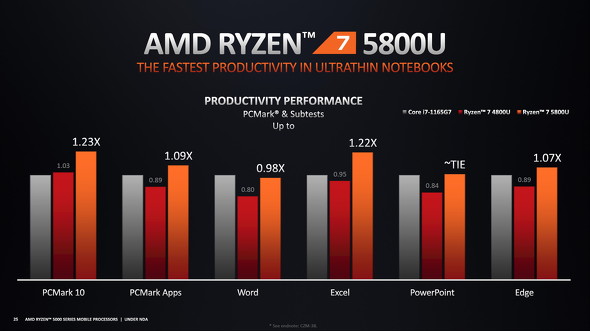

AMDによると、Ryzen 7 5800U(1.9GHz〜4.4GHz、8コア16スレッド)を搭載するノートPCで総合ベンチマークソフト「PCMark 10」とMicrosoftの「Word」「Excel」「PowerPoint」「Edge」を動かした場合、第11世代Coreプロセッサ(開発コード名:Tiger Lake)の中で上位に当たるCore i7-1165G7(2.8GHz〜4.7GHz、4コア8スレッド)を搭載するPCとほぼ同じか、それを上回る性能を発揮するという。ただし、両プロセッサはコアとスレッドの数に2倍の差があることに留意したい。

Ryzen 7 5800Uは、Core i7-1165G7とおおむね同じか、それを上回る性能を発揮するという。CPU部分のコアとスレッドの数を考えると「Core i7-1165G7は健闘している」と言えなくもないが……

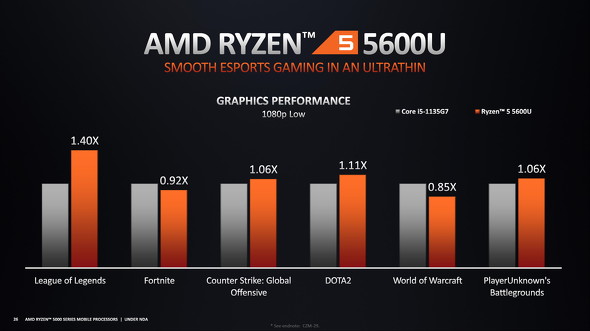

Ryzen 7 5800Uは、Core i7-1165G7とおおむね同じか、それを上回る性能を発揮するという。CPU部分のコアとスレッドの数を考えると「Core i7-1165G7は健闘している」と言えなくもないが……同様に、Ryzen 5 5600U(2.3GHz〜4.2GHz、6コア12スレッド)においてフルHD(1920×1080ピクセル)の低画質設定で主要なゲームをプレイすると、第11世代のCore i5-1135G7(2.4GHz〜4.2GHz、4コア8スレッド)とほぼ同等か、より高いパフォーマンスを発揮できたという。ただし、ゲームはCPUとGPUへの最適化がパフォーマンスを大きく左右し、Tiger Lakeはモバイル向けRyzen 5000よりも「新しいGPU」(Iris Xe Graphics)を備えることは考慮に入れたい。

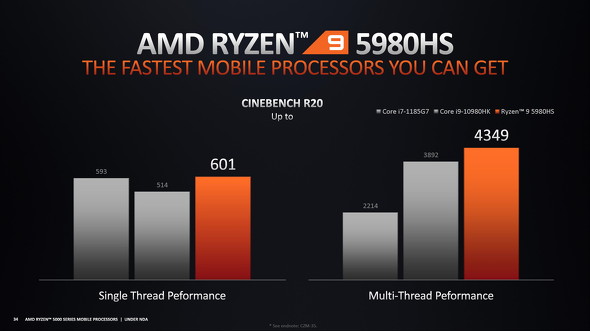

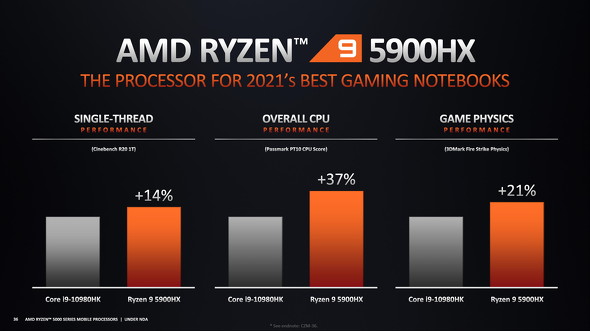

モバイル向けRyzen 5000において、ゲーミングPCやクリエイター向けPCに搭載することを想定した「Hプロセッサ」でも、この傾向は同様だ。ただし、Tiger LakeのHプロセッサ(Core H35)を搭載するノートPCはまだ発売されていないため、比較対象はモバイル向け第10世代(Comet Lake)で最上位に位置するCore i9-10980HK(2.4GHz〜5.3GHz、8コア16スレッド)との比較となっている。

Ryzen 9 5980HS(3.3G〜4.8GHz、8コア16スレッド)とCore i7-1185G7(3GHz〜4.8GHz、4コア8スレッド)やCore i9-10980HKにおいてCINEBENCH R20を実行した際のスコア

Ryzen 9 5980HS(3.3G〜4.8GHz、8コア16スレッド)とCore i7-1185G7(3GHz〜4.8GHz、4コア8スレッド)やCore i9-10980HKにおいてCINEBENCH R20を実行した際のスコア関連記事

関連リンク

からの記事と詳細

https://ift.tt/3iM6twB

科学&テクノロジー

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Zen 3アーキテクチャは効果てきめん? AMDがモバイル向け「Ryzen 5000」シリーズを解説 - ITmedia"

コメントを投稿